《蘇州工業(yè)園區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園控制性詳細(xì)規(guī)劃及城市設(shè)計(jì)》

(公示時間:2017.9.26-201710.26)

編制單位:江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院

編制進(jìn)度:已完成

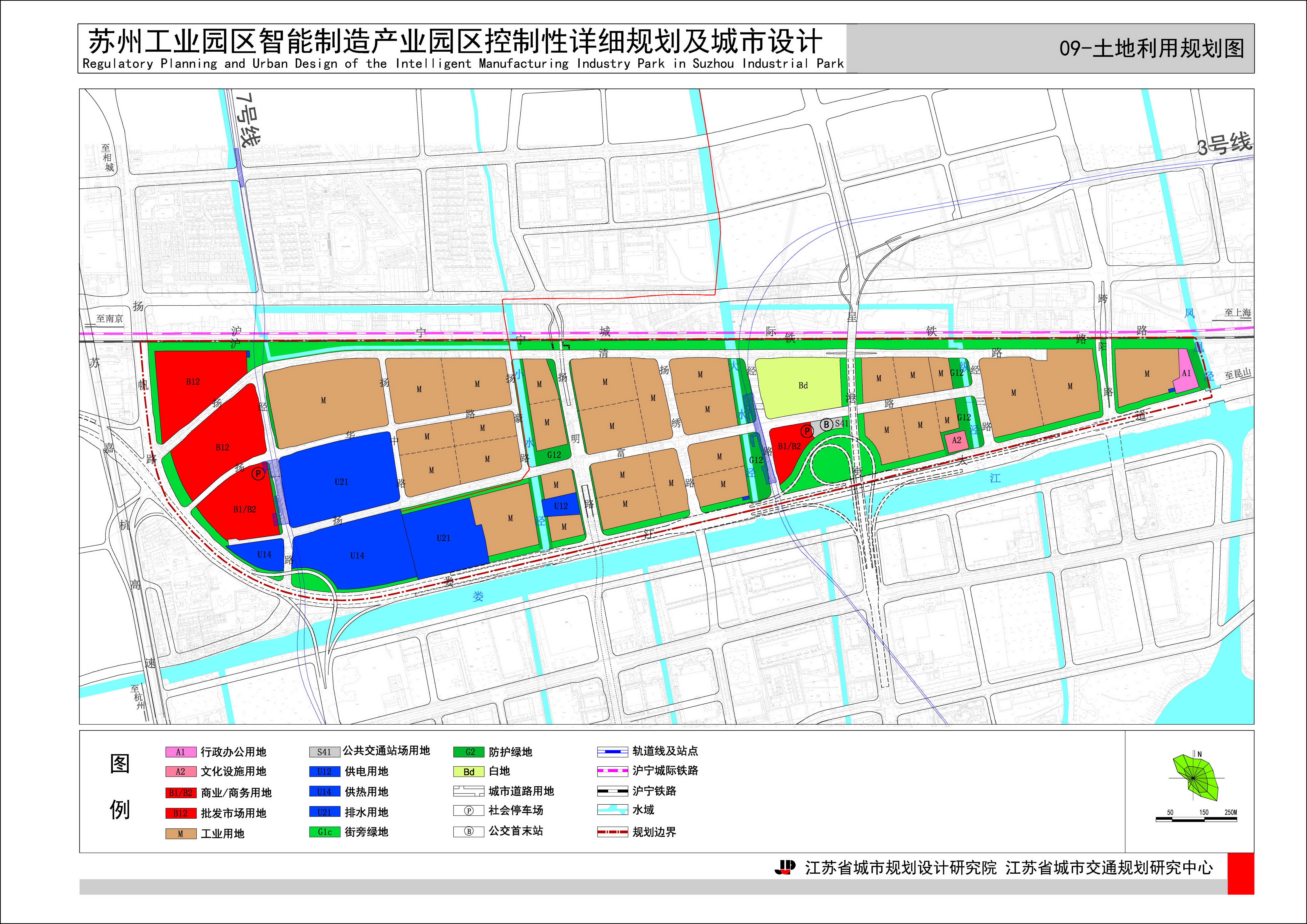

一�����、規(guī)劃范圍

東至鳳凰涇���,西至揚(yáng)帆路,南至婁江大道�����,北至滬寧鐵路�����,總用地面積約1.77平方公里�����。

二�����、功能定位

具有國際競爭力的智能制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)與示范區(qū)��,推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級及智能化改造的策源地����,生態(tài)�����、創(chuàng)新����、樂活的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)���。

三��、建設(shè)規(guī)模

規(guī)劃城市建設(shè)用地173.51公頃����,就業(yè)崗位約2.0萬人����。

四、規(guī)劃結(jié)構(gòu)

規(guī)劃形成“一心十字軸多組團(tuán)”的空間結(jié)構(gòu):

1����、一心

即綜合服務(wù)中心,圍繞地鐵3號線站點(diǎn)周邊設(shè)置��,設(shè)置服務(wù)整個產(chǎn)業(yè)園的便利中心�����,為智能產(chǎn)業(yè)園內(nèi)各類人群提供基本生活性公共服務(wù)設(shè)施;結(jié)合白地預(yù)留為園區(qū)提供智能服務(wù)�、創(chuàng)新支撐�����、專類服務(wù)���、商務(wù)辦公等生產(chǎn)性服務(wù)功能���。

2、十字軸

以地鐵3號線�����、7號線站點(diǎn)為核心���,沿?fù)P富路設(shè)置串聯(lián)整個智能制造產(chǎn)業(yè)園的多元文化共享軸��,融合智慧創(chuàng)新��、健康生活�����、互動交流�����、智慧體驗(yàn)等功能�,串接主要的公共節(jié)點(diǎn)與開敞空間。

沿3號線站點(diǎn)公共中心�、大水涇濱水公園綠地打造縱向軸線,依托經(jīng)二路形成融合活力��、創(chuàng)新�、綠色的公共服務(wù)軸,形成站點(diǎn)區(qū)域的特色空間景觀��。

3�����、多組團(tuán)

包括新型商貿(mào)組團(tuán)����、市政配套組團(tuán)、中心服務(wù)組團(tuán)�����、智能應(yīng)用組團(tuán)以及若干不同規(guī)模與模式的智能制造組團(tuán),如示范制造企業(yè)組團(tuán)���、花園制造聚落���、特色制造組團(tuán)等�。

五�、綜合道路交通

1�����、路網(wǎng)體系

(1)快速路:婁江大道���,規(guī)劃紅線53.5米,主線通過上下匝道形式進(jìn)行交通組織�����,與星明街����、星港街建設(shè)部分互通立交��。

(2)主干路:以區(qū)域性通道為主����,主要有揚(yáng)帆路����、揚(yáng)明路、星港街和跨陽路�。線網(wǎng)長度約為2.2公里,密度1.24公里/平方公里���。

(3)次干路:與公交網(wǎng)絡(luò)相協(xié)調(diào)�����、滿足產(chǎn)業(yè)園交通集散與分流服務(wù),線網(wǎng)長度約為6.6公里��,密度3.7公里/平方公里���。形成“兩橫三縱”系統(tǒng),南北向次干路為經(jīng)一路�����、揚(yáng)繡路和經(jīng)三路;東西向次干路為揚(yáng)清路���、揚(yáng)富路�。

(4)支路

支路主要服務(wù)于產(chǎn)業(yè)園小范圍集散�,規(guī)劃長度約為2.4公里,密度1.77公里/平方公里��。

2�、公共交通

(1)軌道交通

蘇州城市軌道交通3號線和7號線從規(guī)劃范圍內(nèi)部穿越。

軌道3號線在建,在經(jīng)二路與揚(yáng)富路交叉口設(shè)站���,向南可至東方之門站,建立與蘇州工業(yè)園區(qū)湖西CBD區(qū)域便捷聯(lián)系���;向東可至園區(qū)站��,與綜合交通樞紐建立聯(lián)系���。

軌道7號線未建,規(guī)劃在揚(yáng)華路與經(jīng)一路交叉口南側(cè)設(shè)站,向北可至蘇州北站���,與綜合交通樞紐建立聯(lián)系��。

(2)常規(guī)公交及場站

建議常規(guī)公交線路覆蓋揚(yáng)富路����、經(jīng)一路、揚(yáng)繡路����、揚(yáng)明路、經(jīng)二路�、揚(yáng)清路、跨陽路和婁江大道等道路���,站點(diǎn)按照覆蓋要求進(jìn)行布置����,在主要人流集散處�、多條線路換乘處及交通量較大路段,應(yīng)建設(shè)港灣式公交站臺�����。

在揚(yáng)富路與經(jīng)二路交叉口東南側(cè)(星港街匝道下)規(guī)劃一處公交首末站�,面積0.38公頃���,在建設(shè)中應(yīng)注意公交站點(diǎn)與其他市政設(shè)施的一體化建設(shè),合理組織人流���,避免人流與車流的沖突�。

六���、慢行系統(tǒng)

注重慢行通勤交通路權(quán)保障��,道路斷面設(shè)計(jì)至少保障步行獨(dú)立路權(quán)�����,機(jī)非混行道路在交織嚴(yán)重區(qū)域可以以隔離欄形式分離快慢交通���。建設(shè)活力T臺���、空中步道��、人行天橋等��,串聯(lián)水系���、綠地�,提供親水���、游園��、品街等具有人文體驗(yàn)特色的連續(xù)型慢行休閑道���。

步行系統(tǒng)與公共交通系統(tǒng)的銜接主要體現(xiàn)在節(jié)點(diǎn)的銜接上,尤其注重軌道站點(diǎn)�����、公交站點(diǎn)與步行網(wǎng)絡(luò)�、人行過街、地塊共享路徑�、地塊出入口、非機(jī)動車租賃點(diǎn)�、非機(jī)動車停車場等慢行設(shè)施的銜接。此外��,盡量結(jié)合軌道交通站點(diǎn)的主要出入口及公共交通樞紐的出入口設(shè)置非機(jī)動車租賃點(diǎn)和非機(jī)動車停車場�,方便慢行交通方式換乘。

七���、空間景觀

規(guī)劃構(gòu)建“一心�����、兩軸��、三點(diǎn)�、多廊、外環(huán)”的景觀特色結(jié)構(gòu)��。

一心:依托三號線地鐵站點(diǎn)打造聚智平臺核心���,在物質(zhì)空間與信息虛擬空間上提供智能公共服務(wù)�,構(gòu)建具備未來感的智慧公共中心��。

兩軸:沿?fù)P富路的智慧活力軸和沿經(jīng)二路的城市景觀軸��。

三點(diǎn):打造花園門廳���、鋒景陽臺��、文化前庭三處空間節(jié)點(diǎn)。

多廊:依托大水涇�、小水涇等河流形成多條濱水生態(tài)廊道�����,廊道內(nèi)部兼具生態(tài)保育�、休閑游憩和公共服務(wù)等綜合功能�����。

外環(huán):結(jié)合外圍防護(hù)綠地���,構(gòu)建生態(tài)外環(huán)��,塑造產(chǎn)業(yè)園綠景環(huán)繞的整體形象�。